« Les lois sont faites pour permettre à l’employé de défendre les intérêts de son maître réel ou abstrait, le monarque ou l’État, contre le peuple, qu’on suppose a priori vouloir se débarrasser de son maître.«

Le texte que vous allez lire est un extrait de l’ouvrage intitulé Les mensonges conventionnels de notre civilisation paru en 1897 à Paris, qui est lui-même une traduction de l’ouvrage allemand paru à Leipzig en 1883, et dont l’auteur était Max Nordau et le traducteur, Auguste Dietrich (le titre original de l’ouvrage n’est pas indiqué dans cette traduction, du moins dans sa version en pdf, nous en sommes désolés). L’ouvrage en était en sa treizième édition en Allemagne, un best-seller aurait-on pu dire. En tout cas un véritable succès de librairie car il a été traduit en plusieurs langues en Europe : anglais, italien, portugais hollandais, danois et suédois et espagnol. À part quelques détails liés à l’évolution de la vie sociale et politique, plus d’un siècle après le sort du commun des mortels n’a pas évolué d’un pouce : il y a les lois pour tout. Ces textes venant d’en-haut agissent comme une machine qui accule le peuple au pied du mur en le paralysant. Comme dirait l’autre : « La loi est faite pour protéger l’État contre le peuple et non le contraire. » En d’autres termes Vladimir Poutine a dit que « La démocratie c’est la dictature de la loi ». Vrai ou faux, il suffit d’ouvrir les yeux et la vérité vous saute à la figure. Alors vive la Liberté… de l’État d’opprimer le peuple !

* * * * *

Prenons, au milieu de la civilisation moderne, un homme du peuple, sans liens de famille, sans relations qui lui procurent la faveur des puissants et, par elle, toutes sortes de privilèges, et voyons quelle sera sa situation dans l’État. J’avertis mes lecteurs que je parle d’un citoyen d’un État idéal de l’Europe. Quelques traits du tableau que je vais tracer peuvent ne pas s’appliquer à tel pays déterminé. La mesure de liberté accordée à l’individu diffère suivant les contrées, ainsi que les limites de cette liberté. Mais notre description donnera fidèlement, dans ses contours généraux, la situation faite au citoyen en Europe.

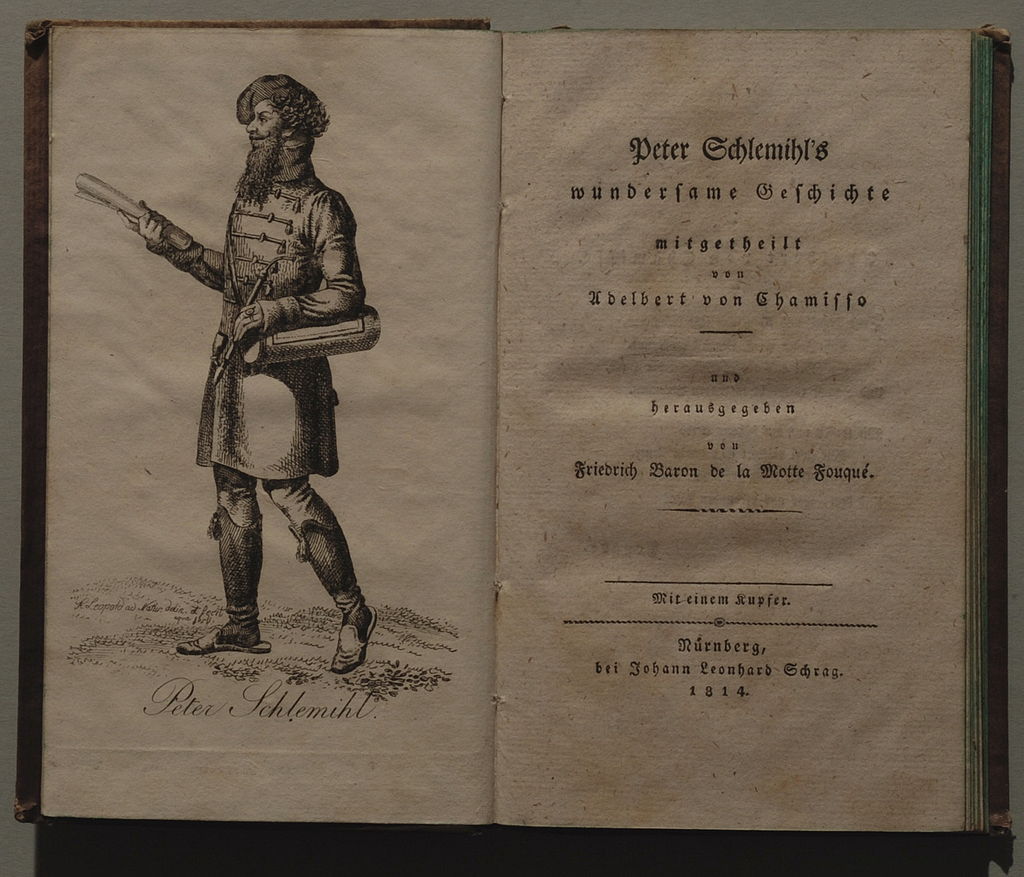

L’homme que je prends comme exemple est à l’âge où ses parents reconnaissent la nécessité de former son esprit. On l’envoie à l’école primaire. Avant de l’y admettre, on lui demande son acte de naissance. Il semble que, pour participer aux bienfaits de l’instruction publique, il devrait suffire à un homme d’exister et d’avoir atteint un certain degré de développement physique et moral. Mais non, il lui faut aussi un certificat de naissance. Cette pièce respectable est la clef indispensable des secrets de la lecture et de l’écriture. Si on ne l’a pas, il faut, par une opération officielle très compliquée, dont le détail nous conduirait trop loin, fournir la preuve numérotée, timbrée et signée, que l’on est né. L’enfant entre donc à l’école, et il la quitte après quelques années pour commencer à gagner sa vie. Il se sent apte à aider ses concitoyens de ses conseils et de son intervention dans les affaires de droit ; mais cela lui est défendu s’il ne possède pas une permission spéciale de l’État sous forme de diplôme. Par contre, il est libre de se rendre utile en faisant des souliers, quoique un soulier mal fait occasionne plus sûrement des douleurs qu’un conseil inintelligent dans une affaire juridique. Voilà notre homme âgé de vingt ans, et il voudrait entreprendre un voyage pour compléter son éducation : cela ne lui est pas permis. Il doit remplir son devoir militaire, abdiquer, pour quelques années, son individualité, ce qui est bien autrement douloureux que de perdre son ombre comme Pierre Schlémihl ; bref, il lui faut renoncer à sa volonté de devenir un automate. C’est fort bien. On doit ce sacrifice à l’État, dont la sécurité pourrait être menacée un jour ou l’autre par un puissant ennemi. Pendant son temps de service, mon Jean, —je le nommerai Jean pour plus de commodité, —trouve l’occasion de s’amouracher d’une Marie; mais c’est une nature correcte ; il dédaigne d’être heureux dans la cuisine avec celle qu’il aime, conformément à la méthode commode usitée dans les garnisons. Il veut se marier; mais il ne le peut pas. Aussi longtemps qu’il est soldat il doit rester célibataire. Cependant un soldat marié ne léserait aucun droit, n’amoindrirait pas la faculté défensive de l’État, n’intéresserait en un mot personne, ni de près, ni de loin ; n’importe, Jean doit attendre jusqu’au moment où il mettra bas son habit bariolé. Ce moment est venu : Jean va-t-il pouvoir épouser sa Marie? Certainement, s’ils possèdent tous les deux les papiers nécessaires, et il en faut un bon nombre; s’il en manque un seul, adieu la noce! Mais Jean a doublé cet écueil heureusement et il voudrait maintenant ouvrir un cabaret. Il ne le peut si la police ne l’y autorise pas, et la police ne l’y autorise que si cela lui plaît. Il en serait de même pour beaucoup d’autres métiers dont l’exercice cependant ne nuit aux droits de personne, n’est ni bruyant, ni immoral, ni dangereux.

Jean désire reconstruire sa maison : il ne peut y toucher avant d’avoir la permission écrite de la police ! Cela se conçoit : la rue appartient à tout le monde, la maison de Jean donne sur la rue, il doit donc se soumettre aux prescriptions générales. Il a aussi un vaste jardin, situé loin des voies publiques, à un endroit que jamais un œil étranger n’a besoin de voir, ni un pied étranger de fouler ; Jean veut y élever une construction. Cela ne lui est pas permis non plus sans un certificat de la police, cet inévitable dérangeur public. Jean a une boutique et n’a nul besoin d’un jour de repos dans la semaine; il voudrait vendre le dimanche comme les autres jours. Il ne le peut, s’il ne veut être saisi à la gorge par la police et mis en prison. Si sa boutique est un restaurant, il souffre d’insomnie et ne se plaindrait pas de laisser sa boutique ouverte toute la nuit ; mais la police lui prescrit une heure de fermeture sous peine de punition. Sa Marie lui donne un enfant; nouveaux tourments. Il faut qu’il le fasse inscrire à l’état civil, ou un jour le petit n’aura pas à s’en féliciter. Il doit même le faire vacciner, quoiqu’il ait vu des gens non vaccinés échapper à la petite vérole et des gens vaccinés attraper la maladie et en mourir.

J’omets cent expériences douloureuses faites par Jean dans le cours de l’année. Il voulait faire passer un omnibus à travers les rues de sa ville, il ne l’a pu sans une permission de la police. Il aimait une partie charmante du jardin public entretenu aux frais de la ville, il n’a pu obtenir le droit d’y pénétrer. Il voulut un jour entreprendre une assez longue excursion à pied, à travers sa province ; après quelques heures de marche il rencontra un gendarme qui lui adressa toutes sortes de questions indiscrètes sur son nom et son état, son origine et son but, et comme Jean se refusa à renseigner un homme qui lui était complètement inconnu et ne s’était même pas présenté en se nommant et en saluant suivant l’usage, le gendarme lui attira toutes sortes de désagréments qui le rebutèrent de son excursion. Un voisin lui enleva un jour par la force un lopin de son jardin pour l’enclaver dans son propre domaine : le cas était très simple, le tort était évident. Jean porta plainte; l’affaire traîna pendant des mois ; Jean gagna le procès, mais son adversaire était insolvable ; il recouvra, sans doute, son coin de jardin, seulement il avait perdu en temps et en argent vingt fois autant que valait ce bout de terrain, sans parler des ennuis qu’il ne comptait pas, car il y était habitué dès l’enfance. Il avait vu au Musée un beau tableau du temps de la Renaissance, et l’habillement des personnages lui plut tellement qu’il s’en fit faire un tout semblable avec lequel il parut un dimanche dans la rue ; aussitôt la police l’obligea, sous menace d’emprisonnement, à renoncer à ce qu’elle appelait une mascarade. Il trouva quelques amis qui pensaient comme lui et résolut avec eux de former une société dans laquelle chacun exprimerait son mécontentement sur les lois existantes. Aussitôt la police lui réclama la liste des membres et ne tarda pas à interdire la société à cause de son caractère politique. Obstiné comme il l’était, Jean fonda une seconde société qui ne s’occupait que de questions économiques ; c’était une société d’épargne et de consommation. La police la fit dissoudre parce que Jean avait négligé de lui en demander préalablement la permission.

Au milieu de maintes vicissitudes, Jean devint vieux. Quand il était de bonne humeur, il se consolait en se disant que les Russes, après tout, sont encore moins à l’aise dans leur pays qu’il ne l’était dans le sien ; était-il, au contraire, porté à l’aigreur, il s’irritait en pensant combien les Anglais et les Américains sont plus libres qu’il ne l’était ; il le croyait, du moins, pour l’avoir lu dans les journaux, car il ne l’avait pas expérimenté en personne. Un jour, sa Marie mourut. Même dans la mort, il ne voulut pas se séparer d’elle, et, prenant son parti, il l’enterra dans son jardin, sous l’arbre qu’elle préférait. Cette fois-ci ce fut une vraie tempête policière qui se déchaîna sur sa tête. Il ne lui était pas même permis d’enterrer sa femme dans son propre sol. Jean fut sévèrement puni. Marie fut exhumée sans cérémonie et portée par l’autorité au cimetière.

Voilà Jean seul au monde. Il devint triste, perdit courage, négligea ses affaires, et tomba bientôt dans une pauvreté complète. Un jour, dans son désespoir, il se mit au coin d’une rue et mendia. Aussitôt un sergent de ville vint l’arrêter. On le conduisit au bureau de police, où il eut avec le commissaire un entretien instructif. « Vous savez que la mendicité est interdite, » lui dit celui-ci d’un ton sévère. « Je le sais, mais je ne me l’explique pas, dit Jean doucement, puisque je n’importunais personne et ne faisais que tendre la main en silence. » « C’est perdre notre temps en bavardage inutile. Vous ferez huit jours de prison. » « Et que dois-je faire quand je serai sorti? » « Cela ne me regarde pas. C’est votre affaire. » « Je suis vieux et je ne puis plus travailler. Je n’ai rien, je suis un peu malade. » « Si vous êtes malade, allez à l’hôpital ! » s’écria le fonctionnaire impatienté; mais il ajouta immédiatement : «Non, vous ne pouvez aller à l’hôpital, si vous n’êtes qu’un peu malade ; il faut l’être tout à fait. » « Je comprends, dit Jean, il faut avoir une maladie dont on meurt bientôt si l’on n’en guérit vite. » « Justement ! » affirma le fonctionnaire, qui passa à une autre affaire. Jean fit sa prison, après quoi il eut la chance d’être admis dans un établissement de charité. Il était nourri, mais mal, et logé comme un malfaiteur ou un prisonnier. Il était contraint de porter une espèce d’uniforme qui dans la rue lui attirait des regards de mépris. Un jour il rencontra un homme qu’il avait connu dans des temps meilleurs ; il le salua, mais celui-ci ne lui rendit même pas son salut. Jean alla droit à lui et lui dit : « Pourquoi ce dédain ?» « Parce que vous n’avez pas suivi l’exemple des gens estimables qui sont devenus riches, » répondit l’homme d’un air de répulsion et en poursuivant son chemin.

Jean devint mélancolique. Toutes sortes d’idées noires s’emparèrent de son esprit. Dans une promenade qu’il fit par une matinée de soleil, il repassa en pensée toute sa vie et se parla d’abord à voix basse, puis d’une voix de plus en plus irritée : « Me voilà âgé de soixante-dix-ans, et quel a été de tout temps mon sort? Je n’ai jamais été moi-même ; je n’ai jamais eu la permission de vouloir. A peine voulais-je exécuter un projet, que l’autorité s’empressait d’y mettre obstacle. Dans mes affaires les plus personnelles, des étrangers ont toujours mis leur nez bureaucratique. J’ai dû avoir pour tout le monde des égards que personne ne réclamait en particulier, et personne n’a eu d’égards pour moi. Sous prétexte de protéger les droits des autres, on m’a ravi les miens, et, si j’y réfléchis bien, on a également ravi aux autres les leurs. Il m’a été loisible de me comporter à mon aise tout au plus avec mon chien —et pas même avec lui, car si je le battais, la société protectrice des animaux, aidée de la police, envahissait ma boutique. Que j’aie dû subir les vexations du métier de soldat, je le comprends encore, — quoique si l’ennemi venait sans résistance envahir le pays, il me causerait difficilement, à moi, plus de misères que ne m’en a causé mon cher gouvernement ; je comprends aussi que j’aie dû payer de lourds impôts, car il faut bien rétribuer la police qui m’a toujours surveillé si paternellement, quoiqu’il n’eût pas été fort nécessaire de me faire payer une industrie qui ne me nourrissait pas et de saisir mes biens si je ne pouvais payer. Mais pourquoi les autres vexations? Quels avantages m’a offerts la police en échange de tous les sacrifices qu’elle a réclamés de moi? Elle a protégé ma propriété, sans doute, et c’était facile, car je n’en ai aucune; et quand on m’enleva le peu que j’avais, un morceau de mon jardin, j’eus encore à me tourmenter pour cela. S’il n’y avait pas de police, chacun agirait à sa guise. Et après? En ce cas j’aurais assommé mon voisin, ou mon voisin m’aurait assommé, et cela eût terminé le différend. La police veille à ce que l’on ait des rues bien pavées. Mordieu ! je ne sais pas si je n’aime pas mieux aller en grandes bottes dans la boue que de subir ces éternelles tracasseries. Que le diable les emporte tous ! Arrivé à ce point de son monologue, Jean se précipita dans le fleuve, dont il longeait depuis un moment la rive. Mais la police était encore là, elle le repêcha et l’amena devant le juge, qui le condamna pour tentative de suicide à un long emprisonnement. Par bonheur ou par malheur —je ne sais lequel des deux —Jean s’était refroidi en se jetant à l’eau; il eut une fluxion de poitrine et mourut en prison. La police en dressa procès-verbal ; ce fut le dernier.

* * * * *

Sources : Max Nordau, Les mensonges conventionnels de notre civilisation, Paris, 1897, pp. 142-149.

Illustration : https://fr.wikipedia.org/

* * * * *